機能性成分検査メニュー

ルテイン分析検査

22,000円 (税込み)

農研機構のシステマティックレビューでは、「光による刺激から目を保護するとされる網膜(黄斑部)色素を増加させる働き」という効能を示しています。

食の安全分析センターが独自に開発した分析法で検査します。

公定法(JAS法)との同等性は検証済みです。

メチル化カテキン(EGCG”3Me)分析検査

22,000円 (税込み)

農研機構のシステマティックレビューでは、「花粉、ホコリ、ハウスダストなどによる目鼻の不快感を軽減させる」という効能を示しています。

分析は公定法(JAS法)に準拠して行います。

メチル化カテキン(EGCG”3Me)についての記事はコチラ

γ-アミノ酪酸(GABA)分析検査

22,000円 (税込み)

農研機構のシステマティックレビューでは、「高めの血圧を低下させる」という効能を示しています。

分析は査読付き論文の方法で行います。

γ-アミノ酪酸(GABA)についての記事はコチラ

β-クリプトキサンチン分析検査

22,000円 (税込み)

農研機構のシステマティックレビューでは、「骨代謝の働きを助けることにより、骨の健康維持に役立つ」という効能を示しています。

分析は公定法(JAS法)に準拠して行います。

ヘスペリジン分析検査

22,000円 (税込み)

農研機構のシステマティックレビューはありませんが、様々な会社で機能性表示食品として販売されています。

分析は宮崎県総合農業試験場が開発した分析法(査読付き論文済)に準拠して行います。

リコピン分析検査

22,000円 (税込み)

農研機構のシステマティックレビューでは、「LDLコレステロールを低下させる」という効能を示しています。

分析は公定法(JAS法)に準拠して行います。

ビタミンC分析検査

22,000円 (税込み)

ビタミンCは、栄養機能食品の栄養素として定められています。ビタミンCは、「皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ」という効能があります。

分析方法は公定法に準拠して行います。(公定法:食品表示基準〈平成27年内閣府令第10号)別表第9の第3欄に掲

げる方法。)

βカロテン分析検査

22,000円 (税込み)

ビタミンAの一種であり、栄養機能食品の栄養素として定められています。「夜間の視力の維持を助ける」「皮膚や粘膜の健康維持を助ける」という効能があります。

分析方法は公定法に準拠して行います。(公定法:食品表示基準〈平成27年内閣府令第10号)別表第9の第3欄に掲

げる方法。)

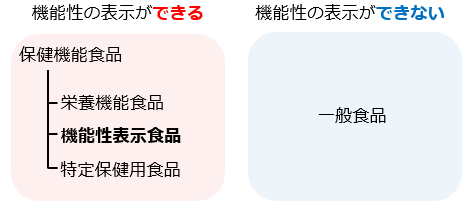

機能性表示食品について

機能性表示食品とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいて機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報を消費者庁長官へ届け出る必要があります。特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。

2015年に「食品表示法」が施行され、これまで、体の調子を整える効果(機能性)があることを表示することができる食品は、「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」に限られていましたが、機能性をわかりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者が商品の正しい情報を得て選択できるように「機能性表示食品」制度が作られました。

保健機能食品に該当しない一般食品は、機能性の表示をすることができないため、機能性表示食品に取り組むことで、他食品との差別化ができるというメリットがあります。

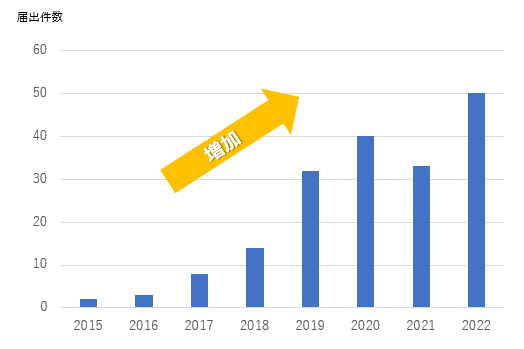

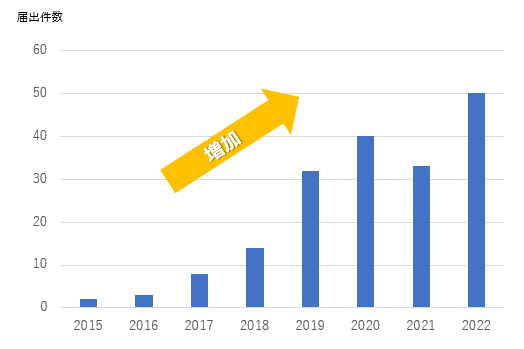

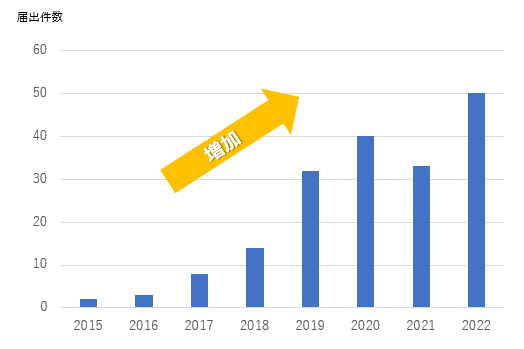

そのため、野菜や果物などの生鮮食品でも栄養機能や機能性成分を包材に表示して販売できるようになり、現在、生鮮食品での機能性表示食品の届出件数は増加傾向にあります。

生鮮食品における機能性関与成分の例として、GABA、β-クリプトキサンチン、大豆イソフラボン等があります。

(参照:機能性表示食品の届出情報検索)

機能性成分検査に関する記事一覧はコチラ

機能性表示届出時の分析機関について

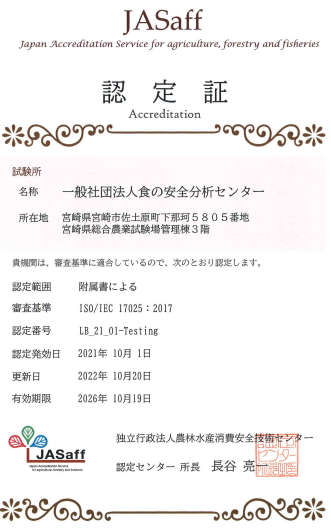

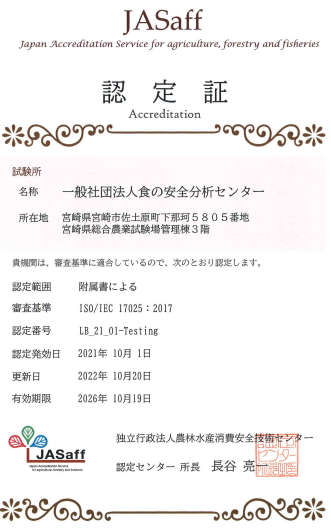

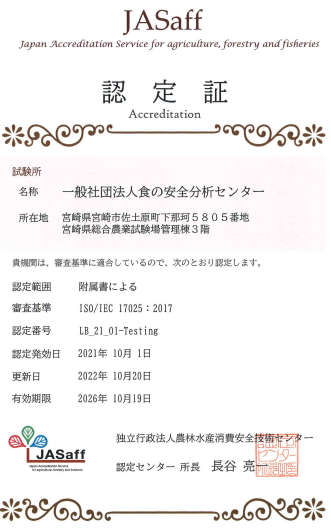

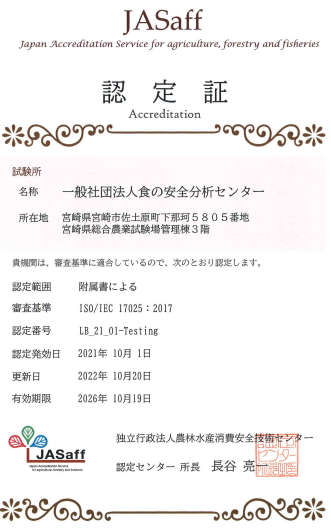

機能性表示食品の届出の際には、第三者試験機関で実施した分析試験の成績書を提出する必要があります。この第三者試験機関の条件の1つに、登録試験機関又は登録検査機関と同等の信頼性が確保できる試験機関とガイドライン上で定められています。食の安全分析センターは国際規格ISO/IEC17025の認証をうけた、信頼性が確保された試験機関となっています。

認証についてはコチラ

機能性成分の関連記事

そのほか機能性成分に関するお知らせ・情報はコチラ